2:コアルール(2023/12/1更新)

コアルール・セクションでは、「ニンジャスレイヤーTRPG」の根本的なゲームメカニズムが解説されている。これを全部覚える必要はない。まずはざっと流し読みして、どこにどんなことが書いてあるのかだけ覚えておき、参照できるようにしておけば大丈夫だ。特に「即応ダイス」と「緊急回避ダイス」は最初のゲームでは読み飛ばして構わない。

細則と例外について:コアルールの細則はここに収録されていますが、全てがカバーされているわけではありません。ニンジャスレイヤーTRPGでは、ルールの無数の組み合わせやプレイヤーの自由な発想によって、様々な例外処理が起こり得ます。

ルールに書いていないことが起こったら?:このゲームでは、完璧で正確なルールの運用よりも、マスターを含めたプレイグループの全員が楽しいひと時を過ごせることを何よりも尊重します。ゲームの中では、ルールに定められていない状況に出くわすことや、細かすぎてどこにルールが書いてあるかすぐに見つけられないようなことも多々あります。そんな時は、進行役であるマスターが可能な限り不公平のない即席ルールを作って、ゲームの進行を優先してください。間違いを恐れたりする必要はありませんし、それを責める人もいません。手助けが必要なら、グループの全員が案を出しても構いません。奥ゆかしく協力してゲームをテンポよく進めること、可能な限りそのゲームに参加した全員が楽しめることが、何よりも大切です。完璧なルールの運用のためだけに、あまりにも多くの時間と誰かの楽しみを著しく損なってしまわないよう注意してください。ルールはあくまでも、楽しいゲームを円滑に行うためにあります。

“このゲームで最も重要なのは、ルールやデータそのものではない。このゲームで最も重要なのは、プレイヤー1人1人の想像力とアイディア、互いの立場やスタイルの違いを尊重するラブとリスペクトの精神、そして可能な限りプレイグループの全員が楽しめるように協力する姿勢だ。”

- メインデザイナー フィリップ・N・モーゼズ

2-1:判定とダイス

君はニンジャだ。だからカラテパンチを繰り出すことには必ず成功する。しかし、それが目の前のクローンヤクザに致命傷を与えたかどうかはまた別問題だ。ダイスを振るべき時が来た! 成功するかどうか不明な行動の結果をダイスによって決めるのが判定である。

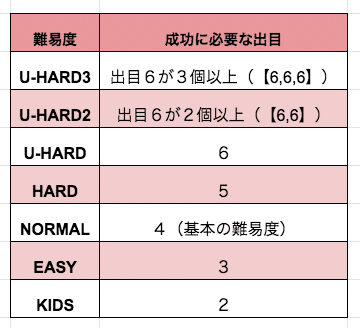

ゲーム内でよく使う判定には『攻撃判定』『回避判定』『交渉判定』『知識判定』などの名前があり、たいていの行動は、どの基礎能力値と結びついているかが決まっている。またそれぞれの判定には、内容に応じて難易度(出目の目標値)が決まっている。判定の難易度が明記されていない場合、それは全てNORMALである。

判定時は、対応する能力値に等しい個数のダイスを握り、それを振ること。能力や装備の中には、振れるダイスの個数を増やすものもある。振ったダイスの中に難易度以上の出目があれば、その判定は成功だ(ダイスの出目を合計するわけではないので注意)。数字の後に書いてある「+」は「足す」ではなく「以上」を意味する。

プレイ例:君のニンジャは拳を握り、目の前のクローンヤクザに殴りかかった。素手の『攻撃判定』は【カラテ】値で行い、その難易度はNORMALである。君のニンジャの【カラテ】値が4ならば、君はダイスを合計で4個振る。出目は「1,1,4,6」だった。『難易度:NORMAL』に成功するには「出目4以上のダイス」が1個以上必要なので、この判定に成功したことになる。「イヤーッ!」「グワーッ!?」クローンヤクザに1ダメージを与え、殴り倒した!

判定難易度の修正

ルールに「難易度+1」「難易度−1」などと書かれていた場合、早見表の上(+の場合)や下(−の場合)に目標値を変更する。難易度NORMALが難易度+1されれば、難易度HARDとなる。1つの判定に対して複数種の修正値が同時に存在する場合、「最も修正値の大きいものだけ使う」「累積しない」などの例外が明記されていない限り、それらを全て合算すること。なお、難易度が修正されても、下で解説される出目指定効果には影響を及ぼさない。

【】による出目の指定 / クリティカル

判定によっては【6,6】などの出目で強力なクリティカル効果が発生することもある。例えば【6,6】とは「振った中に出目6が2個以上あった時」を意味し、それより良い出目、つまり「出目6が3個以上あった時」などでも条件を満たせる。同様に、【6,5+】ならば「振った中に出目6が1個以上、出目5が1個以上あった場合」を意味し、「出目5が無く、6が2個以上あった」場合でも条件を満たせる。ごく稀に【4】などの特定出目指定もあり、このような場合は「4以上の出目」ではなく「4の出目」そのものが必要となる。

判定を自作する

ルールやシナリオに定められていない判定を行う時や、特殊な状況下での判定を行う時、使用する能力値や難易度の組み合わせはマスターがその場で適当に考えて指定する。例えば「このATMを素手で壊したい? うーん、じゃあ【カラテ】値で判定を行ってね。難易度はULTRA-HARD2だ」などである。これは『カラテ判定:U-HARD2』や『カラテ:UH2』などと略されることもある。

プレイ例:ボブのニンジャはシャナイ級機密情報を求め、企業の電算機室へ忍び込もうとしている。廊下には赤外線警報装置が多数仕掛けられており、これを巧みにかわして進まねばならない。マスターは『ワザマエ:HARD』で判定するようボブに求めた。ボブのニンジャの【ワザマエ】は3で、出目は「3,1,4」だった。難易度HARDなので、ボブのニンジャはこの判定に失敗し、警報装置が作動する!

判定の省略

明らかに不可能な場合を除き、『連続側転判定』を含むほとんどの判定は、探索時には自動成功させてよい(つまりダイスを振らない)。しかし、たとえ探索シーケンスでも「フジサンで巨大なクレバスに遭遇し、これを跳躍で飛び越えられるかどうかはニンジャでも不明だ」などの局面では、敵がいなくとも判定を行うべきだろう。こうした探索時の判定は、あくまでも「それを行うとゲームがより楽しくなる」場面にのみ限定し、可能な限り減らすのがよい。また戦闘時も「そこまで重要な局面でもないし、これをいちいち判定していたらテンポが悪くなるな」と思った判定について、マスターはそれを省略して構わない。例えば、モブ敵からの攻撃や射撃を自動成功にしたりなどだ。

抵抗判定

『抵抗判定』とは、キャラクターが精神攻撃や毒などの影響に耐えられたかどうかを調べる判定だ。これは自発的行動でも受動的行動でもないため、そのキャラが「あらゆる行動が不能」な状態であっても判定される。通常の判定と同様、1回『抵抗判定』の機会が来るたび、対応する能力値で1回だけ『抵抗判定』を試みる。なお、『抵抗判定』時でも基本的にサイバネによる各種判定ダイスボーナスは得られるが、状況に応じてマスターは柔軟に使用可否などを判断して構わない。

対抗判定

『対抗判定』とは、2人以上で同じ判定を行い、その成功数を比較するためのルールだ。例えば君がナンシー・リーとハッキングのタイピング速度を競うことになった場合、などである。より成功数の多かった者が判定の勝者となり、何らかの効果を得られる。単純に成功数の差分だけダメージを与え合うような『対抗判定』もある。

プレイ例:ボブは結局、機密情報の盗み出しに失敗し、成果ゼロでソウカイヤ本部に帰った。上司のソニックブームに容赦無く詰められた彼は、内なるパンク精神が沸々と湧き上がり「自分のニンジャは突然キレてソニックブームに殴りかかります」と宣言。マップを使って本格的な戦闘を行っている時間がないため、マスターは「『カラテ:NORMAL』で『対抗判定』を行うこと」と告げた。【カラテ】12のソニックブームは8成功、【カラテ】4のボブは運悪く1成功しかできず、ボブのニンジャは差分の7ダメージを受け、その場で気絶した。ナムサン!

超高難易度での成功数比較

滅多に起こらないが、UH2以上の難易度で成功数比較が必要になった場合、最低限必要な個数の出目6をワンセットで1成功と数え、以降の出目6は全て成功数+1とカウントする。例えば、難易度UH3の判定で出目が「6,6,6,6,6,6」だった場合、成功数4とカウントされる。これが難易度UH2ならば成功数5、難易度UHならば成功数6となる。

即応ダイス

即応ダイスとは、シナリオ本編内で起こる『回避判定』以外のあらゆる判定に追加できる、特殊なダイスだ(例えば『連続側転判定』『交渉判定』『攻撃判定』など)。ただし、ランダム決定表やダメージ値の決定、および能力値に関わらず常に固定のダイス数で行うような判定には、即応ダイスを使用できない。

1個の即応ダイスは、その判定で振れるダイス数を1個増やす。シナリオ本編中いつでも、また1つの判定に対して何個でも、即応ダイスを使用できる。即応ダイスを使用したいならば、その個数を自分の判定前に宣言し、残数を減らすこと。

ルールに不慣れな間、プレイヤーが即応ダイスの存在を忘れて重要な判定で失敗してしまった時(あるいはクリティカルに届かなかった時)などに、マスターは「まだ即応ダイスの希望が残っている」ことを思い出させ、特別に即応ダイスによる振り足しを認めてもよいだろう。

プレイ例:エミリーのニンジャは5個の即応ダイスを持ってシナリオを開始した。彼女のニンジャは【ワザマエ】が低いので、絶対に失敗したくないボス戦での『連続側転判定』や『射撃判定』などのために即応ダイスを温存しておこうと考えていたが……その前の探索シーケンスで、重要なNPCハッカーである「タキ」を誘惑する場面が訪れた。エミリーは熟考した後、即応ダイスを2個消費し、タキとの『交渉判定』で振るダイス数を+2個することに決めた。

即応ダイスの個数

シナリオ開始時に、キャラクターは所持している武器の数に応じて即応ダイスを獲得する。何も武器を持たない初期作成ニンジャの即応ダイス数は5個で、武器所持数が増えると減っていく。初期アイテムとして「カタナ」や「ウイルス入りフロッピー」を獲得した場合、これらは武器扱いのため、即応ダイスは1個減ってしまう。またシナリオ中に武器を拾うと、その占有スロット分だけ即応ダイスが失われてしまう。1人のキャラクターが持てる即応ダイスに上限値は存在しないが、一度使用すると、シナリオ終了まで回復しない(使いきれずに残った場合もシナリオ終了時にリセットされる)。武器スロットルールの詳細は「3:装備と能力」を参照。

具体的に何を持っているのか?

即応ダイスの背景的描写は自由だ。単純に「状況判断力がすごかった」だけでもいいし、キャラの個性に関わるような小物の名前に読み替えたり、例えば交渉など特殊な判定に使用して成功した時は「交渉に役立つ何かを、たまたま懐に持っていた」など、自由に読み替えて構わない。またマスターは、調査や探索などの報酬として即応ダイスを配布することもある。

緊急回避ダイス

装備や能力などから獲得できる、特殊な回避ダイスだ。初期値は0。キャラクターシート上、通常の回避ダイスとは別の数値として管理する。1人のキャラクターが持てる緊急回避ダイス数に上限値は存在しない。

緊急回避ダイスは『回避判定』時にのみ使用でき、通常の回避ダイスと組み合わせて使うことができる。使用したい緊急回避ダイス数を『回避判定』前に(ダイスを振る前に)宣言し、残数を減らすこと。シナリオ中いつでも、また同時に何個でも、緊急回避ダイスを『回避判定』に使用できるが、一度使うとシナリオ終了まで回復しない(使いきれずに残った場合もシナリオ終了時にリセットされる)。

現在の回避ダイス残数が0の時や、『回避ダイスダメージ』によって現在値がマイナスになっている時でも、緊急回避ダイスは使用できる。また緊急回避ダイスは『回避ダイスダメージ』による影響を受けない。ただし、緊急回避ダイスを能力使用のコストとして使うことはできない。

プレイ例:ボブは初シナリオのクリア後に、防具であるフェイスガードとアームガードを購入し、装備した。彼は次のシナリオから、緊急回避ダイス2個を持ってゲームスタートできる。……こうして次のシナリオが始まり、最終戦闘でボブはクローンヤクザによる致命的な一斉射撃を受けてしまった。しかもこの直前に、敵ニンジャの攻撃を回避するため、回避ダイスを使い果たしてしまっている。ボブは咄嗟に防具で守りを固めることにし、緊急回避ダイス2個を全て使い切ることにした。ボブのニンジャは2個のダイスで『回避判定』を行い、どうにか爆発四散をまぬがれた! 次のシナリオでも、この2個の緊急回避ダイスは頼もしい存在になるだろう。

これで行動の判定方法は解った。なんと君は、ゲームメカニズムの半分以上を理解したことになる。では、自分の手番はいつ回ってくるのか? そこのクローンヤクザが君にチャカガンをぶっ放してくる前に、スリケンを投げて始末することはできるのか? それを見ていこう!

2-2:ゲームの進行

ゲームの全体的な流れを見ていこう。通常このゲームは「シナリオ」という単位でプレイされる。シナリオは「ダンゴウ」→「シナリオ本編」→「評価」→「余暇」の単位で構成され、上記の順番で進行する。

ダンゴウでは、君がこれから挑むシナリオ本編のための導入や予備調査、ブリーフィングなどが行われる。君がソウカイヤ所属ニンジャならば、ラオモト・カンやソニックブームなどの上位ニンジャから命令が下されるのだ。

シナリオ本編をクリアすると、その達成度により「評価」が決定し、君のニンジャは報酬を得る。シナリオ本編で獲得していた金品は「万札プール」に貯められており、本編終了後にチーム内で山分けされる。続く「余暇」では、【万札】を費やして成長や強化を行ったり、NPCと交流して親密度を高めたりできる。

シーケンスとターン

このゲームの核となる「シナリオ本編」は、「探索シーケンス」と「戦闘シーケンス」の2つの状態を行き来することで進行する。

探索シーケンスは主にキャラ同士の会話や謎解きによって構成され、戦いは起こらず、位置関係などもある程度ルーズで、プレイヤーが自由にやりたいことを宣言し、キャラを動かす。探索中はターンも手番も存在しない。「判定が必要だな」と思った時だけ、マスターがガイドする。敵が出現すると、戦闘シーケンスに移行する。

戦闘シーケンスはタクティカル・シミュレーションゲームめいた厳密なターン制で進行する。君は各ターンごとに巡ってくるキャラクターの手番を解決し、ターンを進行させてゆくのだ。ターンが終了すると、次のターン開始フェイズが始まる。敵を全て倒した状態でターン終了フェイズを迎えると、探索シーケンスに切り替わる。

◆戦闘シーケンスの流れ(上から下へ)

ターン開始フェイズ(ターン開始時)

・基本的にマスターが進行させる。

・各キャラの回避ダイスをリセット。

各手番フェイズ

・各キャラごとの「手番」を行う。

・「手番」はイニシアチブ順で決まる。

ターン終了フェイズ(ターン終了時)

・基本的にマスターが進行させる。

・増援などをマップ上に配置する。

手番とフェイズ

1つの手番は以下の4フェイズに分かれており、フェイズごとに行える行動の種類は厳密に決まっている。君の手番が終了したら、次のキャラの手番に移る。次のキャラがいないならば、マスターはターン終了フェイズを行う。

瞬時行動は、基本的に手番の各フェイズ中のどのタイミングで行ってもよいが、特例が明記されていない限り、通常の「1行動」(例えば移動の途中や連続攻撃の最中など)に割り込ませることはできない。

◆手番の流れ(上から下へ)

手番開始フェイズ(手番開始時)

・手番開始時の各種宣言を行える(装備の切り替えや集中など)。

・手番開始時用のジツを使用できる。

・対応する「瞬時行動」を行える。

移動フェイズ

・移動スタイルを使いたければ、1個だけ宣言できる。

・各種「移動」を行える(1行動)。

・対応する「瞬時行動」を行える。

攻撃フェイズ

・戦闘スタイル/射撃スタイルを使いたければ、1個だけ宣言できる。

・攻撃/射撃/その他の行動を行える(1行動)。

・対応する「瞬時行動」を行える。

手番終了フェイズ(手番終了時)

・継続系の効果などを解決する。

・対応する「瞬時行動」を行える。

2-3:イニシアチブと手番

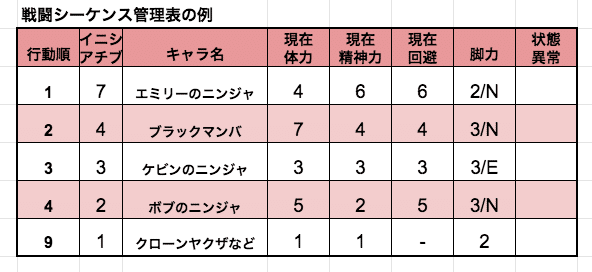

その戦闘に参加している各キャラの手番は、イニシアチブ値(【機先】)の高い者から順番に回ってくる。イニシアチブ値とは、 現在の【ニューロン】値に、装備や能力による各種修正を加えたものだ。イニシアチブ値を操作できるのは特殊なアイテムや能力だけであり、「手番を遅らせて割り込む」などの行動は基本的には取れない。

イニシアチブ値=現在の【ニューロン】値+各種修正(生体LANなど)

イニシアチブ値の例

下のイニシアチブ管理表を見てみよう。PC1、ブラックマンバ、PC2、PC3、クローンヤクザの順で手番が回ってくるのがわかる。もし、これが突発的な戦闘で、マップ上の位置関係が決まっていないならば、まず逆順で(つまりクローンヤクザから上に向かって)配置を行い、その後は通常どおりイシニアチブ順に手番を解決する。

戦闘中のイニチアチブ値変化

ごく稀に、イニチアチブ値に影響をおよぼすような能力やルールも存在する(例えば『◉ニューロンブースト/チルアウト』や、『サツバツ!』による【ニューロン】へのダメージなど)。特殊なダメージやクリティカルヒットなどで【ニューロン】値が減少した場合は、直ちにそのキャラのイニシアチブ値も減少する。これらの変化による行動順変更は、次のターンから起こる。

イニシアチブ値0以下

イニシアチブ値は0以下になりうるが、行動順にイニシアチブ値0は存在しない。イニシアチブ値が0以下になった場合、そのキャラの行動順は、便宜上イニシアチブ値1とみなす。能力の発動条件にイニシアチブ値の比較がある場合は、0以下の本来の値を使う。

配置時は逆イニシアチブ

戦闘シーケンスが突発的に発生し、マップ上の位置関係が決まっていない場合、イニシアチブ値の低いキャラから順番に配置を行う。配置が終わり、実際に戦闘シーケンスが始まると、各ターンでは通常どおりイニシアチブ値の高いキャラから順に手番が回ってくる。

イニシアチブが同値だった場合

仲間同士のイニシアチブが同値だった場合:プレイヤー間で同値のキャラクターがいる場合、どちらが先に行動するか、シナリオ開始時に話し合いや、出目比べや、ジャンケン等で決めておき、それをシナリオ終了まで維持する。戦闘中にイニシアチブ値の変化が起こり、仲間同士でイニシアチブ同値となった場合、最初に1回だけ順番を決め、それを戦闘終了まで維持する。

敵のイニシアチブ値が同値だった場合:敵とプレイヤー側キャラクターのイニシアチブ値が同じだった場合、プレイヤー側がつねに先に行動できる。また敵側にイニシアチブ順が同値のキャラクターが複数いた場合、マスターが毎回自由に手番の処理順を決める。

例:ボブ、ケビン、エミリーが作ったニンジャの【ニューロン】値はそれぞれ1、4、4だ。特に修正値もなく、イニシアチブ値が同じだったので、ケビンとエミリーはシナリオ開始前にジャンケンを行い、エミリーが勝った。このゲーム中、エミリーのニンジャがより冴えていることになり、「エミリー」→「ケビン」→「ボブ」の順で各ターンの手番が回ってくることが決まった。シナリオが進行し、3人のニンジャの前にモーターヤブが現れ、戦闘が始まった。モーターヤブの【ニューロン】値は2だったので、「エミリー」→「ケビン」→「モーターヤブ」→「ボブ」の順で行動する。戦闘は長引き、敵のクローンヤクザ6体が増援に現れた。クローンヤクザの【ニューロン】値は1なのでボブと同値だが、この場合は常にプレイヤーが先手を取れるので、「エミリー」→「ケビン」→「モーターヤブ」→「ボブ」→「クローンヤクザ」の順で行動する。

オプションルール:一騎打ち

周囲に他の敵味方が存在せず、ニンジャ同士が1対1で戦闘する場合に限り、マスターは「2人のニンジャは一騎打ち状態にある」とみなし、両ニンジャの1ターンあたりの手番を1回ではなく2回行わせてもよい。この場合、最初の手番は本来のイニシアチブ値で、2回目の手番はその半分のイニシアチブ値で訪れる。またこの場合、『2ターン連続使用不可』の能力は『2手番連続使用不可』に読み替えられる。

これで君は、自分のニンジャの手番がいつ回ってくるのか解った。では、自分の手番では何ができるのだろうか? ここからは、各フェイズの内容を順番に見ていこう。

2-4:手番開始フェイズ

君が今すぐにでも走り出して、クローンヤクザにトビゲリを決めたいという気持ちはよくわかる。だが自分の手番が回ってきたら、移動の前にまずは「手番開始フェイズ」を行い、ゼンを高め、敵を殺すための準備を万全に整えよう。なお、手番開始フェイズは「手番開始時」と略されることもある。

◆「手番開始フェイズ」でできること(上から下へと順に処理する)

・武器の切り替えを宣言できる。

・移動を飛ばして『集中状態』に入ることを宣言できる。

・継続系の効果を受ける(もしくは効果延長を決める)。

瞬時行動:このフェイズ中、いつでも瞬時行動を最大1つまで実行できる(例えばヘンゲヨーカイ・ジツやカラテ・エンハンスメントの発動など)。

原則ルール:「できる」や「してもよい」

ルールに「このキャラは〇〇してもよい」「このキャラは〇〇できる」などと書かれている場合、それを「する」かどうかは、そのキャラのプレイヤーが決定権を持つ。つまり、「あえてしない」ことも選択できる。上の例でいえば、「武器の切り替えの宣言」をしてもよいし、しなくてもよい。

原則ルール:処理順/解決順の決定権

例えば「継続ダメージの処理」と「継続回復の処理」など、同項目内で処理/解決すべき内容が複数ある場合、つねに手番プレイヤーに順番決定権がある。

武器を切り替える

例えば「カタナ」から「素手&スリケン」への切り替え、「二挺拳銃」から「ノダチ」への切り替えなど、武器の切り替え宣言はこの「手番開始フェイズ」で行われる。切り替え自体によるペナルティは特に存在しないが、武器の中には個別の「装備ペナルティ」を持つものがあるので注意すること。例えばカタナを装備した場合、素手よりも連続側転をやりにくくなってしまう。

一度武器を切り替えると、次の手番までもう切り替えはできない。戦闘開始時に基本で装備している武器を指定しておきたい場合、あらかじめマスターに申告しておくこと。特に事前申告がなかった場合、戦闘が開始した直後は「素手&スリケン」を装備しているとみなす。

咄嗟のスリケン投擲:カタナなどの武器を装備している状態でも、攻撃フェイズ中に『咄嗟のスリケン投擲』として、難易度+1で射撃を行うことができる(実際に装備している武器は切り替わらない)。ただし、このスリケン投擲時には「射撃スタイル」を一切使用できない。初めからスリケンを投げるつもりで、これらのペナルティを避けたいならば、「素手&スリケン」への切り替えを手番開始フェイズに行うのがよい。

プレイ例:エミリーのニンジャは敵に斬りかかるためにカタナを装備したが、『連続側転判定』に失敗して動けなくなり、攻撃できる相手がいなくなった。ターンを無駄にしたくないので、命中する見込みは薄いが、エミリーは『咄嗟のスリケン投擲』を選択する(難易度は『連続側転』による+1と『咄嗟のスリケン投擲』による+1で、合計+2となる)。この場合でも、次の手番までカタナ装備状態は維持される。

集中状態に入る

手番開始フェイズで「集中状態に入る」と宣言することで、続く「移動フェイズ」を丸ごとスキップする代わりに、続く「攻撃フェイズ」のあらゆる行動の難易度が全て−1される(『抵抗判定』や『対抗判定』、および『回避判定』といった受動的行動の判定は対象外)。

モブ敵の集中状態について:移動したモブ敵と移動していないモブ敵を覚えるのは面倒なので、普通、モブ敵は一律「集中状態なし」とする。ただ、ゲームの進行に応じてマスターはいつでも自由に状況判断し、移動しなかったモブ敵を『集中状態』に入らせてもよい。

2-5:移動フェイズ

移動フェイズで、キャラはマップ上を自由に移動できる。

◆移動フェイズでできること(上から下へと順に処理する)

・移動スタイルを1つ宣言できる

(回復アイテムを使用する場合は移動スタイル宣言不可)

・実際の移動を行う(「1行動」を消費する)。

・移動攻撃などの特殊な効果が発生した場合、処理する。

瞬時行動:フェイズ中いつでも瞬時行動を1つまで実行できる。例えば特殊なグレネードの使用など。

移動スタイルの宣言

移動スタイルは、1フェイズにつきいずれか1個だけ使用できる。初期状態で使用できる移動スタイルは『連続側転』だけだ。成長すると『特殊近接ステップ』『突撃』『タクティカル移動射撃』『飛行移動』などの様々な移動スタイルを使用できるようになる。なお、移動フェイズ中に「1行動」を消費するような回復アイテムを使用したい場合、移動スタイルは使用できない。

通常移動

何も移動スタイルを宣言しなかった場合、続く移動は「通常移動」と呼ばれ、以下のルールに従って自由にマップ上を移動できる。移動スタイルを使用した場合、以下のルールの一部だけが書き換えられる。書き換えが明言されていない場合、その制限は残り続ける(例えば移動限界やドア通過制限など)。

・最大で【脚力】に等しいマス数まで移動できる。

・ナナメ移動は不可。

・各移動フェイズあたりの移動限界は20マスまで。

・ドアや窓を通過する時に、追加の移動コストを払う必要はない。

・いかなる移動時も、同じドアを2回以上通過することはできない。

・敵や障害物が存在するマスに入ることはできない。

・味方がいるマスを通過することは可能だが、同じマス上にとどまることはできない。

探索シーケンスでの無制限移動:「探索シーケンス」でもマップ上でコマを動かして処理している場合、ターン制ではないので【脚力】を無視してよい。「向こう側のビルへと飛び渡れるか?」などの判定が必要になった時のみ【脚力】を参照すればよい。

連続側転

ニンジャはしばしば連続側転や連続バック転を打ったり、ビル壁やネオンカンバンを蹴り渡ったり、色付きの風のようになって高速移動する。

こうした様々なアクロバット移動やパルクール移動を再現する能力が、『連続側転』と呼ばれる移動スタイルだ。『連続側転』を行えば敵の攻撃を回避しやすくなったり、長距離を移動できるようになるが、その後の行動が難しくなってしまう。『連続側転』の使用を宣言した場合、移動フェイズ開始時に『ワザマエ判定:NORMAL』を行うこと。これは『連続側転判定』とも呼ばれる。成功すると、以下のような効果を得る。クリティカル成功すると、ブロックされた窓やドアの通過効果も付属する。

◆連続側転判定に成功すると:

・直ちに回避ダイスを2個獲得する。

・最大で【脚力】の2倍までのマスを移動できる。

・移動開始マスと同じマスで移動を終了するのは不可。

・ナナメ移動が可能。

・敵や障害物のいるマスを通過できる。

・これらの移動を『連続側転移動』と呼ぶこともある。

・続く攻撃フェイズでの自発的行動に難易度+1ペナルティを受ける(成功しても失敗しても受けるのだ)。

◆連続側転判定に失敗すると:

・この移動フェイズで1マスも移動できなくなる。

・次の手番まで『崩れ状態』(敵からの攻撃/射撃の難易度が−1)となる。

・続く攻撃フェイズでの自発的行動に難易度+1ペナルティを受ける(成功しても失敗しても受けるのだ)。

ブロックされた窓やドアの通過

最初のうちは使うことがないが、主にニンジャスレイヤーが出現した時のために、以下のルールがあることも覚えておいた方がいいだろう。

通行可能な「窓」/「ドア」の前に、ボス級の敵がいる場合、そこは「ブロックされている」とみなす(モブ敵の場合はブロックされない)。「窓」/「ドア」のある面に対して敵がナナメで隣接している場合や、その敵が『拘束状態』以上の状態異常を起こしている場合は、ブロック不成立である。『連続側転判定』時に以下の出目を含んで成功すれば、敵にブロックされている「窓」/「ドア」も通過できる。

【6,6】:ブロックされたドアも通過できる。

【6,6,6】:ブロックされた窓/ドアも通過できる。

通常移動、連続側転移動、隣接などの例(シナリオ1マップより):君のニンジャはN1から移動を開始する。N1からN2への移動は、通常移動ならば4マス、連続側転移動ならば3マスである。N2からN3への移動は、通常移動は不可能(敵がいる)、連続側転移動ならば4マスである。この時、N3はY1に対して隣接状態にある。N3からN4への移動は、通常移動は不可能(敵がいる)、連続側転移動ならば3マスである。ドアが開いていればN4とY2は隣接している。なお、N2からN3を経由してN4へと一気に移動するのは、「同じドアの2回以上の通過」が起こるため不可能だ。

2-6:攻撃フェイズ

移動フェイズが終わり、君のニンジャはクローンヤクザを攻撃可能な距離まで到達した。あとはカラテパンチで殺すか、スリケンで殺すか、カタナや銃弾で殺すかの違いくらいだ。それを行うのがこの「攻撃フェイズ」である。

◆攻撃フェイズでできること(上から下へと順に処理する)

・戦闘スタイルか射撃スタイルを1つだけ宣言できる。

・近接攻撃/射撃/その他の行動を1つだけ行う(1行動)。

・敵はこれによりダメージを受けたり、回避したりする。

瞬時行動:フェイズ中いつでも瞬時行動を1つまで実行できる。例えば電脳ドラッグの使用など。

戦闘スタイル/射撃スタイルの宣言

各手番攻撃フェイズの開始時に、そのキャラは現在使用可能な戦闘スタイル/射撃スタイルのうち、いずれか1つを宣言してもよい。例えば、カタナを装備しているキャラは『強攻撃』か『精密攻撃』を選択できる。スタイルを選択せずに通常の攻撃や射撃を行うこともできる。

スタイルを宣言した場合、続く近接攻撃や射撃でボーナスやペナルティを得たり、特殊な攻撃を繰り出せる。効果は基本的にその手番終了時まで持続するが、防御的なスタイルの場合、次の手番開始時まで持続することもある。

特例が明記されていない限り、スタイルと異なる種別の行動は取れない。例えば戦闘スタイルは『攻撃判定』を行うもの、射撃スタイルは『射撃判定』を行うものが対象となり、どちらもジツの発動や「その他の行動」は対象外となる。戦闘スタイルを選択したのに射撃を行う、などは不可能だ。

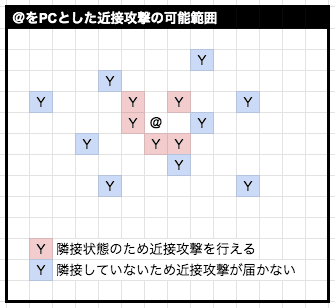

近接攻撃

素手のカラテやカタナで至近距離の敵を攻撃したい場合、自分と隣接状態にある敵いずれか1体をターゲットとして選び、近接攻撃を宣言する(単純に「攻撃する」と呼ぶこともある)。マップを使っている場合、タテ、ヨコ、ナナメで隣り合っている敵全てが隣接状態とみなされる。

続いて、その攻撃が命中して敵にダメージを与えられたかどうかを決めるために、【カラテ】値で『攻撃判定:NORMAL』を行う(略さず『近接攻撃判定』と呼ぶこともある)。判定に成功した場合、その敵に1ダメージを与える。1ダメージは常人を気絶ないしは即死させるのに十分なダメージだ。出目に【6,6】が含まれていた場合、クリティカル成功の『サツバツ!』が発生する。

『攻撃判定』の難易度は、装備や状態、スタイルなどによって変わる。例えば『集中状態』に入っている場合は、ここから難易度が−1され『難易度:EASY』となる。あるいは直前に『連続側転』を行っていれば、難易度が+1され『難易度:HARD』となるだろう。

カタナの持つ戦闘スタイル

『●戦闘スタイル:強攻撃』:全攻撃が『攻撃判定』難易度+1となり、全攻撃が『痛打+1』となる。連続攻撃上限3。

『●戦闘スタイル:精密攻撃』:【ワザマエ】値で『攻撃判定』を行う。『サツバツ!』は【6,6,6】、『ナムアミダブツ!』は【6,6,6,6】となる。いずれの場合も『痛打』は発生しない。

プレイ例1:エミリーのニンジャは【カラテ】1、【ワザマエ】6で、「カタナ」と「▶テッコLV1」(【カラテ】使用時の【攻撃】+1)を装備している。カタナで通常攻撃を行う場合、彼女はダイス2個で『攻撃判定:NORMAL』に、『強攻撃』時はダイス2個で『攻撃判定:HARD』に挑む。一方で『精密攻撃』時は【ワザマエ】を使いダイス6個で『攻撃判定:NORMAL』に挑む(テッコの修正値は得られない)。

プレイ例2:エミリーのニンジャは『●精密攻撃』を選択し、ダイス6個で『攻撃判定:NORMAL』を行った。出目は「6,6,4,3,1,1」であり、クローンヤクザに1ダメージを与えることに成功した。本来は【6,6】でクリティカルヒットの『サツバツ!』が発生するが、『●精密攻撃』では【6,6,6】が必要となるので、出目6が1個足りず、今回は通常のダメージのみとなる。

射撃とスリケン投擲

ニンジャはいつでもスリケン投擲を行える。一方で、二挺拳銃やライフルなどで戦う近代的ニンジャも存在する。また君と戦おうとするような敵の多くは、銃器を装備しているだろう。スリケン投擲も銃による射撃も、その判定はどちらも『射撃判定』と呼ばれ、判定には【ワザマエ】値を使う。『射撃判定』の基本難易度はNORMALだ。

視線が通っている敵いずれか1体をターゲットに選び、射撃を宣言すること。隣接している敵は射撃のターゲットに選べない。『射撃判定』に成功した場合、その敵に1ダメージを与える。近接攻撃とは異なり、特殊な武器や能力を持たない限り、射撃時にクリティカル成功は発生しない。

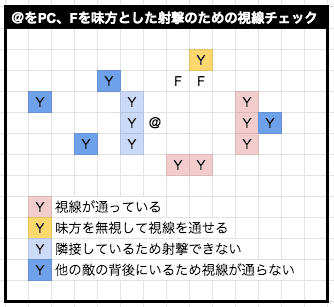

視線と射程の調べ方

マップ上で視線を調べる時は、単純に自分のマスからターゲットのマスまで直線を引くだけでよい。壁や障害物や敵が間に存在しなければ、視線が通っており、射撃可能とみなされる。マップを使わずプレイする場合はマスターが最終判断を行う。視線が通っているか調べる上で、味方の存在は無視できる。なお、かなり珍しいが、武器などに射程が明記されている場合、敵のマスまでの数を数え、それが射程内である必要がある。射程を数える時、マス目はナナメに数えることができる。

プレイ例:ボブのニンジャ(【ワザマエ】3)は、エミリーを襲おうとするクローンヤクザに対してスリケン投擲を試みる。クローンヤクザへの視線は問題なく通っていた。ダイスを3個振り、出目は「3,4,6」。これは『難易度:NORMAL』なので『射撃判定』に成功。ボブのニンジャはクローンヤクザを見事にスリケン殺!「イヤーッ!」「アバーッ!?」

◆視視線ルールのまとめ

常に視線を遮らない

・味方(臨機応変に動いてくれるため)

・開けられたドア(戦闘中は基本開きっぱなし)

視線を遮る

・壁、障害物、開けられていないドア、敵

その他の行動

ジツの発動のような重要な行動や、ハッキングのようにそれなりに労力や時間が必要と考えられる行動は、すべて「その他の行動」と呼ばれる。「その他の行動」を行うならば、攻撃や射撃をあきらめなくてはならない。これらの中には判定を必要とせず自動成功するものもある。

ここに書かれていないものについては、マスターがその都度、対応する能力値や難易度などを決定する。

「その他の行動」の一例と、判定に使う能力値:

・ジツを発動させる:【ニューロン】+【ジツ】

・鍵のかかった金庫を破壊する:【カラテ】

・鍵のかかった金庫を解錠する:【ワザマエ】

・鍵のかかった金庫を電子解錠する:【ニューロン】

・非道トラップを物理的に解除する:【ワザマエ】

・警報装置などをハッキングで無力化する:【ニューロン】

・ガレキや触手に拘束された仲間を救出する:【カラテ】

・行動を捨て全力移動する:自動成功する。直ちにD3マスの追加の通常移動を行う。

・気絶状態の仲間に隣接しZBRアドレナリンを使う:自動成功する。

・気絶状態の仲間をかついで運搬する:自動成功する。

・スシなど「1行動」系の回復アイテムを使用する:自動成功する。

・隣接する仲間や重要人物を護衛する(相手は回避ダイスを直ちに1個獲得する):自動成功する。

プレイ例:エミリーのニンジャはいつもは素手で戦っているが、暗黒メガコーポのラボに侵入した際に、重装甲の多脚戦車NT-80「シデムシ」に遭遇した。この戦闘兵器は『ダメージ軽減1』を持っており、エミリーのニンジャの素手攻撃では『サツバツ!』による『痛打』を与えないとダメージが通らない。エミリーは「周囲に何か武器に使えそうな物が落ちていないか探したい。できれば強攻撃ができそうなものを!」と宣言し、マスターは「その他の行動」として『ニューロン:HARD』で判定を行わせることにした。この判定に成功したエミリーは、運良く重レンチ工具を見つけることができた。マスターは「これはサイズ的にカタナ(標準近接武器)のルールを使用する」と告げ、また「これは即席の武器なのでこの戦闘が終わると壊れてしまうし、しかも攻撃判定の難易度は本来より+1されてしまうよ」と即興で決めた(ちょっと厳しめだね)。このため『戦闘スタイル:強攻撃』の難易度はHARDではなくU-HARDになってしまったが、『サツバツ!』を出すよりはまだチャンスがある(出目さえ良ければ『強攻撃』でさらに『サツバツ!』も出せる)と考えたエミリーは、次の手番でこの重レンチによる『強攻撃』を行うことにした。

些細な行動

話す、叫んで助けを呼ぶ、エモート表現を行うなどの行動や、ルール上特に影響を及ぼさないロールプレイは、特に判定を必要としないため、「些細な行動」として、フェイズを問わずいつでも自由に行ってよい(これらは瞬時行動ですらない)。

2-7:手番終了フェイズ

手番の最後には「手番終了フェイズ」を行う。最初のうち、多くのニンジャはこのフェイズで特に何もすることがないので、飛ばしてかまわない。なお、手番終了フェイズは「手番終了時」と略されることもある。

◆手番終了フェイズでできること(上から下へと順に処理する)

・継続系の効果を受ける。(もしくは解除されるかどうか決める)

・このフェイズで使用可能な能力を使用できる。

・全ての処理が終わったら「手番終了」を宣言する。

瞬時行動:フェイズ中いつでも、瞬時行動を1つまで実行できる。例えば特殊なジツやグレネードの使用などだ。

これでひとつの手番が終わった。しかし実際の戦闘では、君のニンジャの他にもたくさんのキャラクターたちが同じマップ上に存在している。そして各キャラクターの「手番」が全て合わさって1つの「ターン」が構成されている。改めて「ターン」の流れを頭から見てみよう。

2-8:ターン開始フェイズ

各ターンの開始時には「ターン開始フェイズ」がやってくる。ターン開始フェイズに行う最も重要な処理は、全員の「回避ダイスのリセット」だ。前のターンにどれだけ使用したかにかかわらず、最大値まで回避ダイスが回復する。ターンを挟んでの回避ダイスの持ち越しはできない。また、モブ敵は回避ダイスを持たない。

ターン開始フェイズにおける処理順の決定権は、マスターにある。ターン開始フェイズで他にも処理すべきルールがある場合、回避ダイスの獲得を何よりも先に処理すること。

◆ターン開始フェイズにマスターがすること(上から下へ)

・各キャラクターに回避ダイスを獲得させる。(前のターンから回避ダイスを持ち越すことはできない)

・継続系の効果を解決する。(もしくは延長されるかどうか決める)

・全ての処理が終わったら、最初のキャラクターの手番が始まる。

これが突発的に発生した戦闘で、キャラの位置関係が決まっていないならば、イニシアチブ値の逆順で、敵味方をそれぞれの初期配置エリアに配置してから1ターン目を開始する。この配置時には装備も宣言しておくこと。

回避ダイスを得る

各ターン開始フェイズに、各PC(および【回避】を持つボス級の敵)は、自分の【カラテ】/【ニューロン】/【ワザマエ】の中で最も高い値に等しい個数の回避ダイスを得る(キャラクターシートの早見表では【回避】で示される)。君のニンジャはこれを使って『回避判定』を行い、ターン中に敵から与えられるダメージを無効化するのだ。なお、ターンを挟んでの回避ダイスの持ち越しはできない。

戦闘中に「最も高い能力値」が変化した場合、それに応じて、次のターン開始フェイズに得られる回避ダイス数も変化する。例えばヘンゲヨーカイ・ジツによって【カラテ】値が上昇し、それが最も高い能力値ならば、獲得できる回避ダイス数も上昇する。逆に、このキャラがクリティカルヒットなどを受けて【カラテ】値を減少させれば、それに伴って回避ダイス数も減少してしまう。

想像してみよう:『回避判定』の成功時に実際にゲーム世界で起こっていることは様々であり、「回避」ではなく「防御」と描写した方が良いこともある。例えば【カラテ】が最も高いならば、そのニンジャはまるで格闘ゲームのようにカラテ防御を固めて、敵の攻撃を受け止めたのかもしれない。【ニューロン】が最も高いならば、敵の動きや弾道を読み切って、平然と歩きながら銃弾を回避したのかもしれない。【ワザマエ】が最も高いならば、残像が残るほどの動きやフットワークでこれらを躱しているのかもしれない。そして多くの場合は、最も高い能力値の種類に関係なく、これらが瞬時に、複合的に起こっている。他のあらゆる判定と同様、ゲーム世界で具体的に何が起こっているのかは、プレイヤーやマスターが自由に想像を働かせて描写して構わない。例えばボスにダメージを与えられなくても、回避ダイスを使わせることができたならば、その姿勢や防御はぐらつき始めているはずだ。例えば回避ダイスを使い切らせた時に、ボスの顔のすぐ横を攻撃が掠めたように表現すれば、自分のニンジャが戦闘やストーリーに貢献できているという実感が湧くだろう。このゲームで最も重要なのは、出目の結果をただの無機質な数字とルール用語のやり取りにするのではなく、想像力という血肉を君のニンジャのアクションに与えてやることだ!

2-9:ターン終了フェイズ

最後のキャラクターの手番が終わると「ターン終了フェイズ」がやってくる。ここでマスターが行う最も重要な処理は、「新たなキャラの配置」である。ターン終了フェイズで他にも処理すべきルールがある場合、「新たなキャラの配置」を一番最後に処理すること。

◆ターン終了フェイズでマスターがすること(上から下へ)

・継続系の効果を受ける。(もしくは延長されるかどうか決める)

・このフェイズで使用可能な能力を使用できる。(プレイヤーも宣言可)

・ターン数等に応じてアトモスフィアの上昇を宣言する。(宣言した次のターンから上昇の効果が適用される)

・新たなキャラクターをマップ上に配置させる。

・全ての処理が終わったら「ターン終了」を宣言する。

2-10:戦闘シーケンスの終了

全ての敵が倒されるか、あるいはマップ上に存在しなくなった場合、その戦闘シーケンスはプレイヤー側の勝利として終了し、マスターは以下の「後片付け」を行ってから探索シーケンスに移行する。

このとき、プレイヤー側のキャラクターが全員死亡していたり、逃げ出してマップ上に存在しなくなっていたり、『気絶状態』となっている場合は、シナリオやキャンペイグンごとの指示に従うこと。彼らは全員無慈悲に爆発四散したことになるかもしれないし、ソウカイヤの回収班やクローンヤクザに回収されて「ミッション失敗」となるかもしれない。

◆戦闘終了時にマスターがすること

・敵ボスや重要NPCとのイベント(交渉など)があれば解決する。

・「戦闘終了時まで継続」の継続系効果を全て終了させる。

・【精神力】1以上かつ『気絶状態』のキャラクターがいれば、【体力】1、【精神力】0の状態で自動蘇生する。より有利な条件で仲間を蘇生させられるアイテムや能力があれば、その前に使用してもよい。

・戦闘が完全終了し、ドロップアイテムやトレジャーなどを漁ることができる(万札プールのルールも参照)。

万札プール

倒した敵からドロップした【万札】は、全て自動的にプレイヤー側の「万札プール」に回収されたとみなし、いちいち拾う必要はない。「万札プール」に集められた【万札】は、シナリオ終了時に換金され山分けされる。それがボス級の敵だった場合、もしくは特殊なアイテムをドロップする敵だった場合、大量の【万札】やアイテムを含んだ死体(もしくは気絶中の体)などがトレジャーボックスとしてマス上に残り続けることもある。あるいは、気絶した体そのものが運搬可能なアイテムとみなされるシナリオもある。戦闘シーケンス中にこれらのトレジャーを漁りたいならば、そのマス上(生きているならば隣接マス上でも可)で「その他の行動」を宣言すること。

これで君は、ひととおりのターン進行を学んだ。つまりニンジャを移動させ、カラテやスリケンで敵を殺す方法についてだ。しかし、敵が強力だったら、君のニンジャもダメージを受けてしまうだろう。ニンジャは無敵の怪物ではない。一斉射撃をまともに食らえば、たちまち爆発四散してしまう。だがニンジャには、銃弾すらも回避する超人的能力が備わっている。敵から与えられたダメージに対して取れる防御や回避行動を、あわせて『回避判定』と呼ぶ。

2-11:ダメージの発生と回避

目の前のヤクザに銃で撃たれた? それがどうした。君はニンジャだ。望む数の回避ダイスを振れ。4以上の出目があれば、君は銃弾を難なく回避する。これが『回避判定』だ。

回避判定

君のニンジャが何らかの理由でダメージを受けることになった場合、それに対し1回だけ『回避判定』を試みられる。基本難易度はNORMALだ。判定に成功した場合、そのダメージは0となり、付属効果もいっさい発生しない。

◆回避判定の詳細ルールまとめ(重要な)

・ 回避を迫られた場合、プレイヤーは回避ダイスを使用するかどうか、使用するならば何個使用するかを選択できる。あえて使用せず、ダメージを受けてもよい。

・ 宣言した数だけダイスを振る。これを『回避判定』と呼ぶ。基本的な回避難易度はNORMALである。

・『回避判定』に成功した場合、ダメージは発生しない。その攻撃処理は終了する。

・『回避判定』を行えるのはPCやボス級の敵だけであり、モブ敵は回避を行えない(モブは回避ダイスを持たない)。

・『回避判定』を行えないダメージや効果には、『回避不能』などと明記されている。

・『回避判定』は自発的行動ではなく受動的行動である。

・カウンターカラテが発生する場合がある。

・ニンジャは「まとめて全弾回避」を行える。

まとめて全弾回避

同種のモブ敵からのダメージ、および1フェイズ中に受けた『時間差』の種別を持たないダメージは、ニンジャならば全てまとめて1回の『回避判定』で回避できる。敵ニンジャから3発のカラテミサイル弾が飛んできたり、モーターヤブ部隊のガトリングガンの銃弾が12発飛んできたとしても……君のニンジャは、それぞれに対して1回の回避成功で全弾を回避したことになる(プレイ例1参照)。なお、モブ敵によるものであっても『連続攻撃』は『時間差』ルールを持つので、まとめて回避を行うことはできない。

プレイ例1:ボブのニンジャはクローンヤクザ(【カラテ】1)8体に囲まれて棒で殴られた。マスターは判定のためにダイスを8個一気に振る。すると出目4以上のダイスは5個だった。アブナイ! これを回避しないと、ボブのニンジャは5ダメージを受けてしまう! ボブは当然『回避判定』を行うことにした。『回避判定』に成功すれば、ダメージを0にできる。幸い、回避ダイスは残り3個あった。ダイスを振り、その出目は「3,3,4」であった。出目4以上のダイスが1個あるので、『回避判定』は成功。流石はニンジャだ。ボブのニンジャはヤクザに囲んで殴られてもかすり傷ひとつ負わなかったのだ。やがてボブは自分の力を過信し、単身、ヤクザ事務所の奥へと突き進んでいった……。

少し複雑な組み合わせ

『連続攻撃』は『時間差』を持つとみなされるので、まとめて回避を行うことはできない。『連続攻撃』を持つモブ敵、および『時間差』つきの『連射』を持つモブ敵が同時に2体以上出現することは、極めてめずらしい(面倒なのでなるべく出現させない方がよい)。このような戦闘が発生した場合、ニンジャは同種のモブ敵複数による『連続攻撃2』や『時間差』つきの『連射2』などを、1発ごとにまとめて回避することができる(プレイ例2)。

また、同じイニシアチブ値で回避難易度の異なる別種のダメージ(『時間差』なし)を同時に受けた場合は、回避側はその中の最も高い回避難易度で「まとめて回避」を行うか、または別々に回避を行うかを選択すること。これは例えば、スナイパーライフル(回避:HARD)を装備したヤクザと、ショットガン(回避:NORMAL)を装備したヤクザが同時に出現し、かつイニシアチブ値も同じだった時などに起こりうる。

プレイ例2:獰猛なメキシコライオン(『連続攻撃2』)が2体出現し、エミリーのニンジャ(回避ダイス残り4個)に襲い掛かる! 2体のライオンによるそれぞれ2回の『近接攻撃判定』は、全て成功した。受けるダメージは合計4(1×2+1×2)となる。これは『連続攻撃』のため『時間差』だが、同時に「同種のモブ敵」によるダメージでもあるため、これを2ダメージ×2と考え、エミリーは2回の『回避判定』で「まとめて全弾回避」を試みられる。エミリーは回避ダイスを2個と2個に分割し『回避判定』を行った。最初の判定は成功。エミリーはまとめて2ダメージを回避。しかし続く2回目の『回避判定』には失敗。結果、ライオン2頭の猛攻により2ダメージを受けてしまった!

オプションルール:弾幕発生

これはマスター専用のオプションルールだ。モブ敵からの射撃の結果として、「まとめて全弾回避」できるような大量の射撃ダメージが発生することになった場合、マスターは『弾幕発生』を宣言し、そのダメージを以下のように変換してもよい。この宣言は、『回避判定』を行うかどうか決める前に行うこと。このルールはジワジワとPCの体力を削りたい時にも役立つ。

・ダメージを3で割り、回避難易度を+1する。

・またはダメージを6で割り、回避難易度を+2する。

・またはダメージを12で割り、回避難易度を+3する。

・これらは全て1発のダメージとみなされる。

・いずれの場合も端数は切り捨てられる。

・これによる基本の回避難易度上限はUH3まで。

弾幕発生ルールのプレイ例:ホリイをかばって矢面に立ったジェノサイドは、クローンヤクザ軍団から一斉射撃を受け、15ダメージ(『回避:NORMAL』)が与えられることになった。ジェノサイドが『回避判定』を行うかどうか決める前に、マスターはこれを『弾幕発生』ルールによって2ダメージ(『回避:UH』)1発か、あるいは1ダメージ(『回避:UH2』)1発に変換してもよい。

カウンターカラテ

ニンジャが近接攻撃への『回避判定』に成功し、かつ、この『回避判定』に成功しているダイス個数が敵の『攻撃判定』の成功数を上回っていた場合、その攻撃を繰り出してきた相手に対して、カウンターカラテによる1ダメージを即座に与えてもよい(成功数でどれだけ上回っても、カウンターカラテによるダメージは1である)。

カウンターカラテのダメージ種別は近接攻撃とみなされ、アトモスフィア上昇の影響を受けるし、カウンターカラテを受ける側も近接攻撃に対して有効な各種能力を使用できる。ただし、近接攻撃を強化するような能力の効果は、通常はカウンターカラテには適用されない。カウンターカラテは、カウンター強化系の能力によってのみ強化できる。

◆カウンターカラテの重要な例外ルール

・近接攻撃強化能力の対象とならず、ダメージと難易度は固定である。

・カウンター強化系の特殊能力によってのみ強化できる。

・範囲攻撃や移動攻撃に対してはカウンターできない。

・カウンターへのカウンターはできない。

・敵が攻撃判定に失敗した場合は、そもそも回避判定の機会が生まれないので、カウンターカラテも発生しない。

・カウンターカラテの対象にできるのは、自分と隣接状態にある敵のみである。

カウンターカラテを回避する

カウンターカラテを受けた相手は、カウンターカラテに対して『回避判定』を行うことができる(『回避:NORMAL』)。いかなる場合でも、カウンターに対する再カウンターは発生しない。それが『連続攻撃』の途中だった場合、カウンターカラテを回避したかダメージを受けたかに関係なく、攻撃側は攻撃を続行する。

複数のモブ敵に対するカウンター

隣接する複数のモブ敵からの『近接攻撃』をまとめて全弾回避し、その成功数を上回った場合、どのモブ敵をカウンターカラテの対象とするかは、カウンターを行う側が自由に選択できる(プレイ例3を参照)。

プレイ例:エミリーのニンジャはクローンヤクザ(【カラテ】1)8体に囲まれて棒で殴られた。マスターは判定のためにダイスを8個一気に振る。すると出目4以上のダイスは3個だった。これはチャンスでもある。エミリーは【ワザマエ】6で、このターンの回避ダイスはまだ6個も残っているので、全力で『回避判定』を行うことにした。ダイスの出目は「6,6,6,3,3,4」。成功数は4個だ。敵の成功数を1個上回ったので、カウンターカラテが発生する! エミリーのニンジャは群がるヤクザの攻撃をハイジャンプで回避しただけでなく、そのうち1体の側頭部に鮮やかなボレーキックを叩き込んで1ダメージを与え、これを殺すことに成功した。モブ敵へのまとめて全弾回避の場合、どれにカウンターカラテを与えるかはエミリーが選べるため、次のターンにドアに向かって逃げようとしていた彼女は、ドアと自分のニンジャの間にいる邪魔なクローンヤクザ1体を選んで殺すことにした。

2-12:ダメージの解決と行動不能

ダメージに対して回避が行われなかった場合、そのダメージを受けたキャラクターは、直ちに自分の【体力】をダメージ分だけ失う。それがモブ敵ならば、【体力】が0以下、または【精神力】がマイナス値になった時点で戦闘不能となり、マップから取り除かれる。だがPCやボス級の敵は、よりしぶとく、より高い解像度で戦うことができる。

気絶状態

PCやボス級の敵が【体力】0となった場合、直ちに『気絶状態』となる。味方が「ZBRアドレナリン注射器」などを使用した場合のみ、『気絶状態』から蘇生できる(単なる【体力】値の回復だけでは蘇生できない)。

『気絶状態』のキャラは、死んだように倒れていることもあれば、トドメの一撃を打ち込んでくださいとでも言わんばかりに、グロッキー状態で朦朧としながら立っていることもあるが、行動不能であることに変わりはない。

『気絶状態』のキャラはまだ生きており、マップ上に残り続け、手番も回ってくる。ただし特殊な能力を持たない限り、移動や攻撃や射撃やその他の行動はできず、その場でうめいたり、命乞いをしたり、何かを味方に伝えたりするといった「些細な行動」しかできない。

爆発四散と踏みとどまり

ニンジャは死ぬと爆発四散する(古事記にも書かれている)。君のニンジャの【体力】がマイナス値になった場合、それは直ちに爆発四散し、マップから取り除かれる。ただし、【精神力】が残っていればまだ望みはある。以下の「ニンジャ耐久力の発露」ルールを参照せよ。

ニンジャ耐久力の発露:ニンジャはそう容易く死を受け入れようとはせず、精神力を限界まで振り絞ってでも肉体を生き残らせようとする。これを表すため、ニンジャの【体力】が−1以下になった時、【精神力】が残っているならば、それを直ちに消費することによって、【体力】のマイナス域への減少を【精神力】1につき1食い止める。例えば【体力】−4となるはずだったニンジャに【精神力】が5残っていたならば、直ちに【精神力】を 4消費することで爆発四散をこらえ、【体力】0の『気絶状態』にできる(【精神力】は残り1となる)。

精神力マイナス

ニンジャの【精神力】が−1以下になった場合、そのニンジャは直ちに【体力】0へと減少して『気絶状態』になるが、まだ爆発四散はしない。【精神力】−1以下になったのがモブ敵だった場合、およびボス級の敵だがニンジャではない場合、即座に『気絶状態』となり、マップから取り除かれる(生きているか死んでいるかがストーリー上重要になる場合はマスターが詳細を決定し、描写してもよい)。

気絶状態からの蘇生

戦闘終了時、【精神力】1以上かつ『気絶状態』のキャラがいれば、【体力】1、【精神力】0の状態で自動蘇生する。より有利な条件で仲間を蘇生させられるアイテムや能力があれば、その前に使用してもよい。戦闘終了時、【精神力】マイナス値かつ『気絶状態』のキャラは、自動蘇生を行えず、その場に倒れ続けている。ZBRアドレナリンなどを使用した場合のみ、【体力】1、【精神力】0の状態で自動蘇生できる。もしくは誰かに担いで運搬してもらう必要がある。

気絶状態の者に対する攻撃やカイシャク

『気絶状態』の敵に対する攻撃は全て自動的に成功し、敵は回避を行えない。それがニンジャであり、かつ【精神力】が残っているならば、上記の『ニンジャ耐久力の発露』ルールに従って軽減を続けられる。『気絶状態』にあるボス級の敵からの【万札】や重要シナリオアイテムの回収などには1行動を要するが、全て自動的に成功する。

ニンジャは『気絶状態』の敵と隣接することで、自分の手番攻撃フェイズに『カイシャク』を宣言できる。『カイシャク』は「その他の行動」を消費するが、特に判定は必要としない。『カイシャク』を宣言した場合、その敵に対して自動的に『サツバツ!』出目6の効果が1回与えられる。その他、状態異常に関する追加ルールを知りたければ「コアデータ」セクションを参照。

死亡に関するオプション

「殺すつもりのなかった相手をミネウチして気絶状態に留められるか?」「自分のニンジャが爆発四散した時、暇なので代わりにクローンヤクザを動かしても良いか?」「長期のストーリー性を重視し、キャラの部位損傷や即死を発生しにくくしたい時はどうすればいいか?」……等のオプションに関しては、マスターがシナリオルール上で自由に調整できる。プレイグループが「無慈悲な結末」を求めているなら、シナリオ内でこれらのコントロールを敢えて不能にすることもできるし、より緩やかにすることもできる。「デスハイク」ルールとあわせ、これらの詳細はニンジャマスター・セクションとコアデータ・セクションに収められている。全てのニンジャが標準で使用できる『ミネウチ』ルールはコアデータに収められている。

2-13:サツバツ!

『サツバツ!』とは、ニンジャのみが発生させられるクリティカルヒットである。『近接攻撃判定』の出目に「6が2個以上」含まれていた場合、『サツバツ!』が発生する(『回避:NORMAL』)。また「6が3個以上」含まれていた場合は、『ナムアミダブツ!』と呼ばれる特殊な『サツバツ!』が発生する(『回避:HARD』)。

『サツバツ!』が回避されなかった場合、攻撃側は直ちに以下のクリティカル表で内容を決定する。それがモブ敵であった場合、マスターは能力値ダメージを無視し、そのモブ敵を単純に戦闘不能や死亡とみなしてマップから取り除いて構わない(モブの基礎能力値をいちいちメモしたりするのは面倒だからだ)。

サツバツ・クリティカル表

出目:結果:概要

1:痛烈な一撃:『痛打+1』、『弾き飛ばし』

2:頭部痛打:『痛打+1』、ニューロンダメージ2、ワザマエダメージ1

3:急所破壊:『痛打+1』、ニューロンダメージ1、精神力ダメージ2

4:脚部破壊:『痛打+1』、カラテダメージ1、脚力ダメージ2

5:両腕破壊:『痛打+1』、カラテダメージ2、ワザマエダメージ2

6:心臓破壊:『即死!』もしくは『痛打+2D6』

1:「イヤーッ!」腹部に強烈な一撃が命中! 敵はくの字に折れ曲がり、ワイヤーアクションめいて吹っ飛んだ!:『痛打+1』。敵の【体力】を減らした場合、付属効果として『弾き飛ばし』を与える。

2:「観念してハイクを詠め!」頭部への痛烈なカラテが命中! 眼球破壊もしくは激しい脳震盪が敵を襲う!:『痛打+1』。敵の【体力】を減らした場合、付属効果として『ニューロンダメージ2』と『ワザマエダメージ1』と『●部位損傷:頭部』を与える。

3:「苦しみ抜いて死ぬがいい!」急所や内臓を情け容赦なく破壊!:『痛打+1』。敵の【体力】を減らした場合、付属効果として『ニューロンダメージ1』と『精神力ダメージ2』と『●部位損傷:胴体』を与える。

4:「どこへ逃げても無駄だ!」敵の脚を無慈悲に粉砕!:『痛打+1』。敵の【体力】を減らした場合、付属効果として『カラテダメージ1』と『脚力ダメージ2』と『●部位損傷:脚部』を与える。

5:「これで手も足も出まい!」敵の両腕をダブルチョップ切断! 傷口から鮮血がスプリンクラーめいて噴き出す!:『痛打+1』。敵の【体力】を減らした場合、付属効果として『カラテダメージ2』と『ワザマエダメージ2』と『●部位損傷:腕部』を与える。

6:「さらばだ! イイイヤアアアアーーーーッ!」ヤリめいたチョップが敵の胸を貫通! さらに心臓を掴み取り、握りつぶした! ゴウランガ!:『即死!』。敵が『即死耐性』を持つ場合、この効果は『痛打+2D6』に置き換えられる。

プレイ例:チェーンソー(ダメージ2)を装備したエミリーのニンジャは、スモトリヤクザ(【体力】4)に対する『攻撃判定』で「6,6,4,1」の目を出した。【6,6】による『サツバツ!』が発生する。エミリーは詳細な描写を求めてD6のサツバツ・クリティカル表を振り、出目5の『両腕破壊』となった。モブ敵であるスモトリヤクザは3ダメージ(2+痛打1)と各種付属効果が与えられた上、戦闘不能とみなされてマップから取り除かれる。サツバツ!

痛打

『痛打』は本来の基本ダメージに加算される追加ダメージであり、『痛打+1』などと記される。例えば「戦闘用バイオサイバネ」を装備したキャラは基本ダメージが2なので、『痛打+1』を得た場合、合計3ダメージとなる。1つの基本ダメージに対して適用できる『痛打』はいずれか1個のみであり、累積しない。

プレイ例:カタナを装備したボブのニンジャは、『痛打+1』を得られる『戦闘スタイル:強攻撃』で『サツバツ!』を発生させることに成功。「サツバツ・クリティカル表」の出目は2だった。出目2の効果は「痛打+1、ニューロンダメージ2、ワザマエダメージ1」だが、既に戦闘スタイルから『痛打+1』を得ているため累積せず、最終的に敵に与えるのはダメージ2(1+痛打1)、ニューロンダメージ2、ワザマエダメージ1となる(ダメージ3にはならない)。

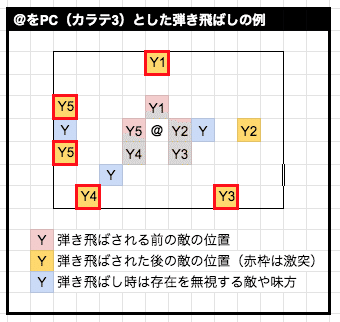

弾き飛ばし

この効果を生み出したのが【カラテ】や【脚力】を用いた判定だった場合、敵は攻撃者の【カラテ】値に等しいマス数だけ、真後ろに向かって一直線に強制移動する(敵味方問わず他のあらゆるキャラを無視する)。それ以外の能力値(【ワザマエ】など)を用いた判定だった場合、軽減が行われる前の最終ダメージ値を強制移動のマス数とする。

弾き飛ばし方向は、敵との位置関係によってはナナメ方向もありうる。壁や障害物に接触したら、強制移動はそこで終了し、敵は激突による1ダメージを直ちに受ける(『回避:NORMAL』)。壁などとの激突時に他のキャラと重なってしまう場合、弾き飛ばされた敵は、なるべく壁沿いになるよう好きな方向に最低限の移動を行い、重なりを解消する。

即死!

『即死!』は即死だ。この攻撃を回避できなかった敵は、残り【体力】や【精神力】や『ダメージ軽減』値に関係なく、カラテやカタナで首を刎ねられたり、カラテチョップ突きの心臓貫通などを受けて即死する。

敵が『即死耐性』を持つ場合、『即死!』の効果は『痛打+2D6』に置き換えられる。敵が『即死耐性』と『ダメージ軽減』を両方持つ場合、最終ダメージに対する『ダメージ軽減』を通常どおり行える。

シナリオルールなどで規定がある場合、もしくはニンジャマスターが会話イベントなどを起こさせたい場合、敵は即死ではなく【体力】0、【精神力】0で『気絶状態』となる。

ナムアミダブツ!

『近接攻撃判定』の出目に「6が3個以上」含まれていた場合、『ナムアミダブツ!』と呼ばれる特殊な『サツバツ!』が発生する。その内容は『サツバツ!』と同じだが、回避難易度が+1される。『サツバツ!』が発生しない条件下では『ナムアミダブツ!』も発生しない。

【6,6,6】や【6,5+】や【5+,5+】で『サツバツ!』が発生するような能力を使用している場合であっても、『ナムアミダブツ!』のための出目目標の変化が明記されていないならば、通常どおり攻撃判定に6の出目が3個以上(【6,6,6】)あった時のみ『ナムアミダブツ!』となる。

なお、『サツバツ!』自体を他の効果に置き換える能力(例えばヒサツ・ワザなど)を使用した場合は、『ナムアミダブツ!』による回避難易度+1ではなく、その能力が持つ個別の回避難易度や効果を使用すること。

能力値ダメージと部位損傷

『サツバツ!』などによる【カラテ】【ニューロン】【ワザマエ】【脚力】の減少は、一時的な能力値ダメージとみなされる。「戦闘終了時に回復」などの例外がない限り、能力値ダメージはシナリオ終了まで残り、シナリオ終了時に自動的に回復する。繰り返すが、モブ敵は能力値ダメージを受けた時点で即死させても構わない(面倒なので)。

『サツバツ!』などで部位損傷を受けた場合、対応する『●部位損傷』の内容をキャラクターシートにチェックしたり、メモしておくこと。メモは例えば『●部位損傷:頭部』や『●胴体損傷』などだ。同じ部位に複数回損傷を受けた場合、それを×2や×3などしてメモしておくとマイナス値がわかりやすい。シナリオ終了時にこれらの×数は全て消すが、『●部位損傷』自体は治療を行うまで残ってしまう。

1人のキャラは、1フェイズ中に何回でも能力値ダメージを受ける可能性があるが、どれだけ受けても、シナリオ内での【カラテ】【ニューロン】【ワザマエ】【脚力】の下限値はそれぞれ1である。また、能力値ダメージによる能力値減少は、各種スキル等の使用前提には影響を与えない。

部位損傷とサイバネの関係

破壊された部位に戦闘用サイバネ/バイオサイバネが埋め込まれていたとしても、通常どおり能力値ダメージと『●部位損傷』を受けるだけでよく、対象部位のサイバネ効果まで使用できなくなるわけではない。ただし、それらの部位の修理費が高くなってしまったり、サイバネ部位の破壊時に追加ダメージを与えるような特殊スキルの対象となることはありうる。

能力値ダメージや部位損傷の回復

シナリオ終了時点で、所属組織による最新テックの応急手当て(もしくは自身のニンジャ耐久力などの恩恵)を受けたとみなされ、そのキャラが受けている全ての能力値ダメージは自動的に回復する。

ただし、この時点ではまだ『●部位損傷』を取り除くことはできない。例えば『●部位損傷:頭部』を得たキャラは「片眼を眼帯で覆っている」などの描写となる(外見変化がなくともよい)。各『●部位損傷』は、対応部位のサイバネ化や特殊な再生能力の使用、もしくは余暇での治療によってのみ取り除くことができる(治療と修理は「余暇ルール」を参照)。

『●部位損傷』が1箇所でも残った状態で次のシナリオを開始した場合、あらゆる判定に難易度+1ペナルティを受けてしまう。2箇所以上残っている場合は、難易度+2ペナルティを受けてしまう。

プレイ例:ボブのニンジャは戦闘中にニンジャスレイヤーから『サツバツ!:両腕破壊』を受けた。【カラテ】と【ワザマエ】に2ダメージを受け、『●部位損傷:腕部』をメモする。次のターンにボブのニンジャはまた『サツバツ!:両腕破壊』を受けた。【カラテ】と【ワザマエ】にさらに2ダメージを受け、『●部位損傷:腕部』×2のようにメモを増やす。これらのダメージにより、ボブのニンジャは『攻撃判定』や『射撃判定』のダイスが−4されているはずだ。【カラテ】や【ワザマエ】が最も高い能力値だったならば、各ターンに得る回避ダイスも減っているだろう。シナリオ終了時、ボブのニンジャが生きていれば、減少していた能力値は自動回復する。ただし、治療を行うまでは『●部位損傷:腕部』は残り続ける。もう細かい数字を記録しておく必要はないので、『●部位損傷:腕部』×2ではなく、『●部位損傷:腕部』とだけ書いておけばよい。

これで君は、ニンジャも死と隣り合わせであることがわかっただろう。もちろんニンジャは無力ではない。あらゆる手を尽くして生き残ろうとする。死の危険が目前に迫った時、あるいは何としても敵に一撃を叩き込みたい時などに、ニンジャはニンジャアドレナリンと呼ばれる脳内物質を瞬時に過剰分泌し、超人的な集中力を得るのだ。次のセクションで詳しく解説しよう。

2-14:ニンジャアドレナリン

窮地に陥ったニンジャは「ニンジャアドレナリン」と呼ばれるエンドルフィンやアドレナリンなどの脳内物質カクテルを瞬時に過剰分泌することにより、周囲の動きをスローモーションとして認識できる。高速で迫り来る弾丸やスリケンも、透明なゼラチンの中を進んでいるかのように緩慢に見えるのだ。逆に敵側からこのニンジャの姿は、色付きの風や残像のように見えるだろう。

アドレナリン・ブースト(戦闘中1回のみ)

あらゆるニンジャは【精神力】を1消費して『●アドレナリン・ブースト』のルールを使用できる。これは敵から受けたダメージの回避に利用できるだけでなく、敵に攻撃や射撃を命中させやすくするためにも使われる。

使用方法:戦闘中1回限り、自分が判定を行う直前に【精神力】を1消費して『アドレナリン・ブースト』を使用できる。使用すると、以下のいずれかの効果を得られる:

・これが自分以外の手番ならば、そのフェイズ中に自分が行うあらゆる『回避判定』の難易度を−1する。この効果はフェイズ終了まで持続する。

・これが自分の手番の「攻撃フェイズ」ならば、直ちに『集中状態』に入る。この効果はフェイズ終了まで持続する。

プレイ例1:回避:エミリーのニンジャに対して、敵ニンジャが近接攻撃を繰り出した。あ敵ニンジャの【カラテ】は4なので、ニンジャマスターはダイス4個を一気に振る。出目は「1,4,6,6」。出目が4以上だった(つまり『攻撃判定』に成功した)ダイスは3個。しかも、そのうち2個は6であるため『サツバツ!』が発生する。アブナイ! これを回避しないと、エミリーのニンジャはクリティカルヒットを受けてしまう! エミリーのニンジャの回避ダイスは残り6個だ。『難易度:NORMAL』の『回避判定』に成功すれば、ダメージは0になる。だが『回避判定』に失敗すれば、ダメージは『サツバツ!』である。状況判断を行ったエミリーは【精神力】を1消費して『アドレナリン・ブースト』を宣言。回避難易度をEASYまで引き下げた。ダイスを振った結果、出目は「1,2,3,6,6,6」。成功数4であり、これは敵ニンジャの攻撃判定成功数3を上回っている。エミリーのニンジャは敵ニンジャの近接攻撃を回避しただけでなく、カウンターカラテによる1ダメージを与えた! 『アドレナリン・ブースト』を使っていなければ成功数は3だったので、カウンターカラテは発生しなかっただろう。

プレイ例2:攻撃:ケビンのニンジャは【カラテ】5で、大型近接武器のチェーンソー(『基本攻撃難易度:HARD』)を装備している。この武器は強力だが、その重さゆえに当てづらい。チェーンソーの『攻撃判定』の成功には出目5以上が必要なので、命中率を高めたい時、ケビンはなるべく移動せず『集中状態』に入って攻撃している。『集中状態』に入れば難易度を−1し、出目4以上で『攻撃判定』に成功できるからだ。いま新たな敵ニンジャと戦闘に入ったケビンは、これをチェーンソーで一気に仕留めたいと考えた。かなり距離が離れているため、まず移動して隣接する必要がある。つまり移動を捨てて『集中状態』に入ることはできない。そこでケビンは移動フェイズに通常移動して敵ニンジャに隣接したのち、攻撃フェイズ中に【精神力】を1消費して『アドレナリン・ブースト』を宣言。これで『集中状態』に入り、『攻撃判定』の難易度を−1するだけでなく、『集中状態』時のみ使用できる強力な『●戦闘スタイル:切断攻撃』で一気に勝負を付けようと考えたのだ。出目は「1,4,4,5,6」で見事『切断攻撃』の『サツバツ!』(【6,5+】)に成功。さらに判定成功ダイス数が4個もあるため、カウンターカラテを受ける危険性も低くなった。

人々は知らぬ。

この街が邪悪なニンジャ組織によって支配されていることを。

そしてニンジャを殺す者……ニンジャスレイヤーがいることを……!

2-15:DKKとWasshoi!判定

ニンジャスレイヤーは常に邪悪なニンジャを探し回っており、君のニンジャが邪悪な非道行為を行っていれば、面識があるかどうかに関係なく突然現れる。「Wasshoi!」という禍々しくも躍動感のあるカラテシャウトを響き渡らせながら。これをゲームで再現するのが【DKK】(ダークカラテカルマ)と『Wasshoi!判定』ルールだ。

DKKポイント

シナリオや余暇で邪悪な行動を取るたびに、君のニンジャの【DKK】値は上昇してゆく(上限12)。【DKK】が溜まるとニンジャスレイヤーの出現確率が高まるが、カルマロンダリングによる成長を加速できる。多くのシナリオにおいて【DKK】の獲得はオプション的位置付けであり、プレイヤーがリスクを承知で行う行動となる。

【DKK】は「邪悪なニンジャ」のロールプレイと、それによって引き起こされる「ニンジャスレイヤーによるスレイ」という一連の流れを、きわめてゲーム的に再現するためのルールでもある。君のニンジャが人間性と邪悪さの間で葛藤するような深いドラマをロールプレイしたい時は、このルールに縛られなくてよい。

また、【DKK】ルールを使用するのは、君のニンジャがソウカイヤなどの邪悪なニンジャ組織に所属している場合のみだ。ソウカイヤを抜けて【カルマ:善】ルートに進み、人間性と奥ゆかしさを取り戻したニンジャは、基本的には【DKK】ルールを使用しないし、そのような行動を取ろうともしない(ゲームに慣れて、あえて邪悪な無所属ストリートニンジャをプレイしたい場合などは当然例外だ)。

DKKの獲得目安

◆一般的な【DKK】獲得の目安(あくまで一例)

【カルマ:善】のNPCを殺害/拷問/金品強奪

:【DKK】+1/1人につき

【カルマ:善】のNPCを『サツバツ!』で殺害

:【DKK】+D3/1人につき

【カルマ:善】の重要NPCを拷問/部位損傷させる

:【DKK】+D3/1回につき

【カルマ:善】の重要NPCを殺害/気絶させる

:【DKK】+2D3/1人につき

【カルマ:善】の重要NPCを『即死!』させる

:【DKK】+2D6/1人につき

Wasshoi!判定(2D6)

ニンジャスレイヤーが出現するかどうかを決めるのが『Wasshoi!判定』である。「シナリオで規定された各種タイミング」「1ターン中に合計3以上の【DKK】が発生したタイミング」および「ニンジャマスターが適切と考えるあらゆるタイミング」で、ニンジャマスターは『Wasshoi!判定』を行ってもよい。戦闘中の場合、『Wasshoi!判定』は基本的にターン終了フェイズの最後に発生する。

これはマスターが行う特殊な判定であり、能力値などに関わらず常に2D6で判定する。2D6とは「D6を2個振り、その出目を合計する」という意味だ。『Wasshoi!判定』の2D6の判定目標値は、その場で最も高い【DKK】値を持つニンジャの【DKK】値である(『ニンジャソウルの闇』などを持つ場合、この値に修正が加わる)。通常の判定とは異なり、2D6の出目合計が目標値以下であれば、この判定は成功となる。判定が成功だった場合、続けてD6を振り、「死神のエントリー決定表」で出現方法を決定すること。

死神のエントリー決定表(D6)

出現したニンジャスレイヤーが最初の攻撃の標的にするのは、最も高い【DKK】値を持つ標的ニンジャである。以降はニンジャマスターがその都度自由に標的を設定するが、シナリオによっては特殊なルールが追加されたり、手順などが明記されていることもある。

出目1 : 高所からの回転着地! タタミ四枚の距離で睨み合った!:標的ニンジャから3または4マス離れた任意のマスに、【殺】コマを置くこと。

出目2:ドアを蹴破って出現!:標的ニンジャがいる部屋の任意のドアの隣に【殺】コマを置くこと。なお、ドアにあらかじめ鍵をかけるなどの行為は全て無駄である。

出目3:KRAAAAASH! 窓を突き破り出現!:標的ニンジャがいる部屋の任意の窓の隣に【殺】コマを置くこと。【殺】コマが隣接している間、その窓は脱出用として使用できなくなる。

出目4:天井破壊や床破砕、または垂直リフト射出により出現!:標的ニンジャから2マス離れた任意の場所に【殺】コマを置くこと。激しい恐怖や動揺により、次のターンの終了時まで、その場にいる【DKK】1以上のニンジャ全員は『連続側転判定』の難易度が+1される。

出目5:冷蔵庫や金庫から突如出現!:そのマップ上に存在するトレジャーボックス内に、ニンジャスレイヤーが潜んでいた。標的ニンジャから最も近いトレジャーボックス1個(もしくは適切な障害物や爆発物)の隣に【殺】コマを置くこと。激しい恐怖や動揺により、次のターンの終了時まで、その場にいる【DKK】1以上のニンジャ全員は『連続側転判定』の難易度が+1される。

出目6:「行き先はジゴクですよ」:マップ上にいるNPC1人(標的ニンジャから最も近くにいる者)が、実はニンジャスレイヤーの変装であった。そのNPCのコマを【殺】に変更せよ(本物のNPCがどこにいったのかはニンジャマスターが後で考える)。激しい恐怖や動揺により、次のターンの終了時まで、その場にいる【DKK】1以上のニンジャ全員は『連続側転判定』の難易度が+2される。

どう考えても出現不能

窓、ドア、家具、NPCなど「どう読み替えてもマップ上に適切なものが存在しない」オブジェクトから死神が出現することになった場合、ダイスを1回だけ振り直すこと。2回目も同様だった場合、もう振り直しは行わず、ニンジャマスターが任意の出目を決めること。

ニンジャスレイヤーの能力値

「ドーモ、ニンジャスレイヤーです。ハイクを詠むがいい」

◆ニンジャスレイヤー (種別:ニンジャ)

カラテ 13 体力 13

ニューロン 7 精神力 9

ワザマエ 10 脚力 7/N

ジツ 0 万札 10

攻撃/射撃/機先/電脳 13/10/7/7

回避/精密/側転/発動 14/10/10/-

◇ニンジャスレイヤーが行う回避判定の難易度修正値:

・あらゆる近接攻撃に対して回避難易度−1

・スリケン射撃に対して回避難易度−1

◇基本の素手近接攻撃:

ダメージ1。出目【6】を含んで成功した各『近接攻撃』は、『痛打+1』となる。

◇装備や特記事項

装備:家族の写真、パーソナルメンポ、伝統的ニンジャ装束

『●連続攻撃3』、『●連射2』、『●時間差』、『●マルチターゲット』、

『◉ランスキック』、『◉◉憎悪:ニンジャソウルの闇』、

『◉ヘルタツマキ』、『◉ツヨイ・スリケン』、『◉ナラク・ウィズイン』、『●即死耐性』

●即死耐性:ニンジャスレイヤーに対する『即死!』の効果は、『痛打+2D6』に置き換えられる。ニンジャスレイヤーの特殊スキル

◉ヘルタツマキ:2ターン連続使用不可。この射撃スタイルを使用する場合、手番「攻撃フェイズ」に【精神力】を1消費し、『射撃判定:HARD』を行う(『連射1』固定)。判定に成功すると、自身を中心とした5×5マス以内の敵味方全員に対し、スリケンによる1ダメージを与える(『回避:NORMAL』)。種別は射撃かつ範囲攻撃とみなす(隣接している者にも問題なくダメージを与える)。【6,6】成功時はダメージ2、『回避:HARD』となる。

◉ツヨイ・スリケン:非移動時のみ使用可能。2ターン連続使用不可。この射撃スタイルを使用する場合、手番「攻撃フェイズ」に【精神力】を1消費し、『射撃判定:U-HARD』を行う(『連射1』固定)。成功すると、視線が通っている敵1体に対し、強烈なスリケン投擲によるD6ダメージを与える(『回避:U-HARD』)。これは射撃のため、隣接している相手に対しては使用不可。

◉◉憎悪:ニンジャソウルの闇:『◉ニンジャソウルの闇』を持つ敵1体だけを攻撃/射撃の対象とする場合のみ、『攻撃判定ダイス+X』/『射撃判定ダイス+X』のボーナスを得る。Xは「対象が持つ各『ニンジャソウルの闇』およびそれを前提とする各スキルの◉数合計」の2倍に等しい。例えば『◉ニンジャソウルの闇』3個と『◉ダークカラテ・エンハンスメント』を持つ敵に対しては、8個の判定ダイスボーナスを得られる。

◉ナラク・ウィズイン:ニンジャスレイヤーは【体力】が0以下になっても直ちには爆発四散せず、そのフェイズ終了時から特殊な『気絶状態』に入る。この状態のニンジャスレイヤーは異様なアトモスフィアを漂わせており、『カイシャク』できない。この状態に入ってからD3ターン経過後のターン終了フェイズに、彼は「ナラク・ニンジャ」として復活する(「8−1:ニンジャスレイヤー」参照。復活時は各種能力値やルールなどが全て置き変わるだけでなく、【体力】や【精神力】が全て回復し、さらに能力値ダメージや『●部位損傷』も回復する)。この特殊な『気絶状態』のニンジャスレイヤーに対して攻撃した場合は、ターン経過を待たず、直ちにナラク・ニンジャ化して復活する。なお『気絶状態』のニンジャスレイヤーから【万札】を回収することは可能である。

プレイ例:ボブたちはニンジャスレイヤーに襲撃されてしまった。ボブのニンジャとエミリーのニンジャは、どちらもニンジャスレイヤーと隣接状態にある。ニンジャスレイヤーは【カラテ】13かつ『●連続攻撃3』を持つため、マスターは攻撃ダイスを4個、4個、5個に分割して3回攻撃を行うことにした。そして最初の1発をエミリーに、残り2発をボブに振り分ける。その出目は「6,4,1,1」「5,3,1,1」「6,6,6,2,1」だった。1つずつ順番に見ていくと、まずエミリーへの1発は命中。しかも【6】が含まれているのでダメージ2(1+痛打1)だ。エミリーは4個の回避ダイスを振り、うち2個のダイスが『回避判定』に成功。成功数は同じなので、カウンターカラテは発生しないが、2ダメージを受けるという事態は回避できた。エミリーはほっと息をつく。続いてはボブだ(残り回避ダイス6個)。連続攻撃はまとめて回避できないので、1つ1つ回避を行わねばならない。ニンジャスレイヤーによるボブへの1発目は成功数1、普通に命中で、回避しなければボブは1ダメージを受けてしまう。カウンターカラテの好機なので、ボブはここで4個ほどダイスを振ろうかとも一瞬考えたが……次に回避しなければならない2発目が『ナムアミダブツ!』であることに気づいた。悩んだ末、ボブはこの1ダメージを敢えて受けることにし、6個の回避ダイス全てで続く『ナムアミダブツ!』の回避を試みることにした。果たしてこの決断は正解だったのか……? それはこの後の出目次第だ。

2-16:自動獲得スキル

🔰最初の数回のゲームでは、このセクションをまるまる読み飛ばしてかまわない。初めのうち、これらのルールはニンジャスレイヤーやソニックブームなど『●連射』や『●連続攻撃』を持つ強力な敵と戦うことになった場合のみ使用するからだ。

●のシンボルマークを持つスキルは「自動獲得スキル」と呼ばれる。これらのスキルは、キャラが成長によって前提条件を満たすたびに自動的に獲得されてゆき、いかなるスキルスロットも圧迫しない。つまり前提条件さえ満たせば、1人のキャラは自動獲得スキルを何個でも持つことができる。

これらの前提条件は、そのキャラの素の能力値で満たしている必要があり、各種能力やアイテム(例えば『☆ヘンゲヨーカイ・ジツ』など)の効果によって一時的に能力値が増えたとしても、これらの自動獲得スキルまで一時的に獲得できるわけではない。同様に、能力値ダメージによる能力値減少も、自動獲得スキルの使用前提には影響を与えない。何らかの理由で恒久的に能力値が減少した場合(基本的には余暇で自主的に能力値を下げた場合のみ)、これらの自動獲得スキルも失われてしまう。

プレイ例:エミリーのニンジャは【カラテ】10なので『●連続攻撃2』を持っている。彼女は戦闘で『☆ヘンゲヨーカイ・ジツLV3』を使用し、一時的に【カラテ】13となった。これはあくまでも一時的な修正なので『●連続攻撃3』(前提【カラテ】13以上)を得られるわけではない。このジツの効果が切れた後、エミリーは腕に『サツバツ!』を複数回受け、【カラテ】を6にまで減少させてしまった。能力値ダメージでは自動獲得スキルは失われないため、彼女はこの状態でも『●連続攻撃2』を使用できる。

一時的な獲得

能力やアイテムの中には、それを使用/装備している間だけ、一時的に●系スキルと同名の効果をもたらすものがある(例えば『◉滅多打ち』による『連続攻撃2』など)。これらの効果は、そのキャラが同名の●スキルの前提を満たしていなくとも問題なく使用できる。

自動獲得スキル一覧

●連続攻撃2 【カラテ】7

●連続攻撃3 【カラテ】13

●連射2 【ワザマエ】7

●連射3 【ワザマエ】13

●マルチターゲット 【ニューロン】7

●時間差 【ニューロン】7

●回●ニンジャ第六感 【ニューロン】13●連続攻撃

『●連続攻撃X』を持つキャラは『近接攻撃ダイス』の個数を自由に分割し、最大X回までの『近接攻撃』を、最大でX体までのターゲットに対して割り振れるようになる。最初に全てのターゲットとそれぞれの分割数を宣言し、判定を行うこと。1体のターゲットに対し、『連続攻撃』によって2回以上の『近接攻撃』を行った場合、それは『時間差』とみなされ、敵は「まとめて全弾回避」ができない。なお、キャラが持つ『●連続攻撃』の値は、素手時でも武器装備時でも使用可能だが、一部の武器やスタイルはそれを制限する『連続攻撃上限』値を持つ。

プレイ例:ケビンのニンジャは【カラテ】13となり、『●連続攻撃3』を獲得し、さらに『◉ニンジャソウルの闇』による『攻撃ダイス+1』も得ている。彼は敵のクローンヤクザ1体(体力1)およびスモトリヤクザ1体(体力2)と隣接することになった。この手番で全てを片付けたいと思ったケビンは、最大3回まで行える近接攻撃を、クローンヤクザに1回、スモトリヤクザに2回割り振ることにした。彼の攻撃ダイスは全部で14個(13+1)あるので、これをクローンヤクザに4個、スモトリヤクザに5個+5個で割り振ることにした。この『攻撃判定』は全て成功し、ケビンのニンジャはクローンヤクザに1ダメージを、スモトリヤクザに2ダメージを与えた。

連続攻撃+X

このルールは、そのキャラの『●連続攻撃』の回数をXだけ増加させる。『●連続攻撃』を持たない場合は『●連続攻撃1』とみなしてXだけ増加させる。同時に複数の『連続攻撃+X』が有効となる場合、その中で最も高い値のみを使い、他は無視する。また『連続攻撃2(固定)』などと書かれた特殊な戦闘スタイルを使用する場合、その連続攻撃回数は固定であり、+Xなどの効果を得られない。

●連射

これを持つキャラは、スリケンやナガユミによる『射撃判定』時に、『連射X』のルールを使用できる。『射撃ダイス』の個数を自由に分割し、最大X回までの『射撃判定』を行えるようになるのだ。キャラの装備している銃器が『連射』値を持つ場合は、自分自身の『●連射』値ではなく、銃器本体の『連射』値を使う(『連射1』は要するに単発射撃である)。一方で、スリケンやナガユミの射撃時は、自分自身の持つ『●連射』値を使う(一部の武器やスタイルはそれを制限する『連射上限』値を持つ)。

プレイ例1:【体力】3のスモトリヤクザに遭遇したケビンのニンジャ(【ワザマエ】6)は、マシンガンを装備し、射撃ダイスを2個ずつ三等分し、スモトリヤクザに対して3連射した。スリケンは『●連射1』しか行えないが、『連射3』を持つマシンガンを装備すれば、最大で3連射を行えるからだ。全て判定成功ならば3ダメージを与えられる。

プレイ例2:ボブのニンジャは【ワザマエ】7、【ニューロン】5を持つ。彼の前に、ショットガン装備とチャカガン装備、2体のヤクザが立ちはだかった。ボブはこれを一気に始末したいと思ったので、手番攻撃フェイズの開始時に『●連射2』による通常射撃を宣言する。スリケンは標準で『マルチターゲット』ルールを持つため、この射撃は2体のターゲットに分割できる。ショットガン持ちを確実に始末したかったボブは、射撃ダイスの分割を4個と3個にすることにした。判定の出目は「4,4,2,1」と「6,3.1」。どちらも難易度はNORMALなので成功! 「「アバーッ!」」ヤクザ2体はスリケンを食らって死亡!

連射+X

このルールは、そのキャラ(または射撃武器)が持つ『連射』の値をXだけ増加させる。『連射』を持たない場合は『連射1』とみなしてXだけ増加させる。同時に複数の『連射+X』が有効となる場合、その中で最も高い値のみを使い、他は無視する。

連続攻撃値の代わりに連射値を使用

例えば『精密攻撃』など、【ワザマエ】で近接攻撃を判定できるような戦闘スタイルを使用した場合、現在の『●連射』値を『●連続攻撃』値として使用できる。ただし、このような近接攻撃時には『連射+X』のルール効果を適用できない。また、その戦闘スタイルに「連射値の使用は不可」などの但し書きがある場合も使用できない。

●マルチターゲット

これを持つキャラは、『マルチ可』のルールを持つ射撃武器や能力で2以上の『連射』を行う際、2体以上のターゲットに対して『射撃』を割り振れるようになる。最初からルール内に『マルチターゲット』を持つ射撃武器や射撃系のジツ、例えばスリケンやカラテミサイルなどは、使用者が『●マルチターゲット』を持っているかどうかに関わらず、2体以上のターゲットを選べる(スリケンの場合はもちろん『連射2』以上も必要だが)。

●時間差

このニンジャは敵の行動を予測し、弾幕やディレイなどを巧みに用いることで、回避しにくい射撃を行う。これを持つキャラが、1体のターゲットに対し、自らの『連射』によって2回以上の射撃を行った場合、そのターゲットは「まとめて全弾回避」ができなくなる。

時間差可

『時間差可』と書かれた射撃武器や能力は、そのキャラ本人が『●時間差』を持っている場合のみ、『時間差』の効果を使用できる。スリケンは『時間差可』である。ごく稀に『時間差』そのものを持つ銃器や能力もある。

●ニンジャ第六感

このニンジャのニューロンは超自然の領域と結びついており、しばしば一瞬先の光景を幻視したり、敵の動きや危険を第六感によって察知できる。

シナリオ中1回限り。自分が行った判定いずれか1回分を、直ちに振り直すことができる(D6や2D6などで行う決定表やダメージ値の決定などは判定とみなさない)。これはあらゆる判定を対象にでき、失敗した判定だけでなく、成功している判定を敢えて振り直すこともできる。それが『連続攻撃』や『連射』の一部だった場合、全体ではなく、そのうちの1発分だけが対象となる。なお敵が既に1回でも『回避判定』を行っている場合、以降の『連続攻撃』や『連射』を振り直すことはできない。

原則:振り直しルール

振り直しを宣言した場合、同じダイス数と同じ難易度で、直ちに一度だけその判定をやり直すこと。振り直し前の結果の方が良かったとしても、振り直し後の結果が採用され、元の出目に戻すことはできない。また、振り直しの振り直しもできない。

2-17:アトモスフィアとハードモード

ニンジャのイクサは劇的だ。一進一退の攻防、回避に次ぐ回避によって大気中のカラテが高まり、やがて不可避の劇的クライマックスを迎える。ゲームでもこれは同様であり、逆に双方ノーダメージの戦闘が何時間も続いてしまっては、スリルどころか退屈でしかない。このようなダレを回避するために存在するのが、アトモスフィアルールだ。

アトモスフィア

『ボス級の敵』を含む重要な戦闘シーケンスが始まったら、マスターはその経過ターン数をカウントしておくこと。この戦闘が3ターン以上経過した場合、その「ターン終了フェイズ」にアトモスフィアの上昇を宣言し、次の4ターン目の「ターン開始フェイズ」から実際にハードモードが適用される。ハードモード時は、PCやボス級の敵によって与えられた近接攻撃ダメージの回避難易度が+1される。つまり、通常は出目4以上だった『回避判定』が、5以上での成功となる。

それでも戦闘が決着しない場合、さらに3ターン経過後(計6ターン経過後)にウルトラハードモードとなる。ウルトラハードモード時は、近接攻撃ダメージの回避難易度が+2され、スリケンやジツについても+1される。一度上昇したアトモスフィアは、戦闘が終了するまで下がることはない。なお、モブ敵によるダメージや環境効果によるダメージは、アトモスフィアの影響を受けない。

◆アトモスフィア上昇の影響

通常時 / ハードモード / Uハードモード

近接攻撃 +0 / +1 / +2

スリケン +0 / +0 / +1

ジツ +0 / +0 / +1

ハッキング +0 / +0 / +1

銃器 +0 / +0 / +0

モブ敵によるもの +0 / +0 / +0

・その射撃がスリケンか銃器かは、武器種別などを確認する。

・ ジツやハッキングは、『回避判定』が可能なもののみが対象。『抵抗判定』や『対抗判定』は影響を受けない。

・ 以下のダメージは、アトモスフィアの影響を調べる上で『近接攻撃』扱いとする: 「移動を伴う攻撃(轢殺攻撃など)」「カウンター」「弾き飛ばしによる激突」

アトモスフィアルールは、ゲームが適切に機能することを助けるためのツールだ。シナリオによっては、特殊な条件やイベントによるアトモスフィア上昇タイミングや経過ターン数などが定められているが、この場合でもアトモスフィアの上昇タイミング、および経過ターン数仕切り直しなどの決定権は、常にマスターのにある。ただし、アトモスフィアの変更宣言は必ずターン終了時に行うこと。

オツカレサマドスエ!

コアルールは以上です。ここまで読んだら、いつでもスターターシナリオをプレイできます!

“このTRPGはゼンめいたミニマルさを目指し、様々な追加要素はオプションとして収録している。「このオプションは採用し、これはしない」「ここは少しルール本体を改造しよう」など、君のグループ内でハウスルールを決めるのもいいことだ。どれを選ぶにせよ、最も大切なことは、全員が目指すゲームの方向性をある程度共有し、奥ゆかしい姿勢でセッションに臨むことである。ラブ、リスペクト、そしてラブの精神を忘れずにね。これまでにTRPGの経験がほとんどない場合は、今ここで書かれたことを気にしすぎず、とりあえずルール通りに一度プレイしてみて、何が起こるのかを確かめてみるのがいいだろう!”

- メインデザイナー フィリップ・N・モーゼズ

補足:初版ルールとの大きな違い 🔥

ここでは初版ルールでプレイしていた人のために、最も大きな(そして前の版のクセで間違えやすい)変更点だけをまとめています。その他、細かな数値の変更などはここには書かれていないので注意してください。

・武器スロットのルールが大きく変わったため、武器切替によるペナルティは発生しなくなりました。3章の装備ルールもあわせて読んでください。

・各種武器の戦闘スタイルが整理されました。カタナは4種類ではなく2種類の戦闘スタイルを持ちます。

・「素手&スリケン」以外を装備している時のスリケン射撃ペナルティは、装備にかかわらず、「咄嗟のスリケン投擲」として一律で難易度+1となりました。『連続側転』などによる難易度上昇と累積します。

・スリケンは標準でマルチターゲットルールを持ちます。【ニューロン】6以下の状態で先にスリケンの2連射を獲得しても、あなたのニンジャはもう悲しくありません。

・『連続側転』による回避ダイスは、次のターンではなく、それを行った直後に獲得できます。

・『連続側転』に失敗した場合でも、続く「攻撃フェイズ」で行動難易度に+1ペナルティを受けます。

・【精神力】による自動成功は得られなくなり、「●アドレナリン・ブースト」に置き換わります。

・【体力】がマイナス値になることを、【精神力】の消費によって堪え、気絶状態のままでいることができます。これまでであれば死亡や爆発四散が起こっていた状況でも、PCが脱落しにくくなります。

・『サツバツ!』などによる残虐万札ボーナスは、基本発生しません。特殊な設定のシナリオでのみ発生します。

・ダメージボーナスの一部は『痛打』に置き換えられました。『痛打』同士は累積しません。

モーゼズ=サンより:各環境の違いについて

ニンジャスレイヤーTRPG2版は、大きく分けて「🔰スターター環境」と「コア・ルールブック環境」、そしてコア・ルールブックに収録されない拡張ルールを含めた「🔥プラグイン環境」に分類できる。

「スターター環境」から「コア・ルールブック環境」になると何が起こるかというと、ルールがより詳細化する(解像度が上がる)。さらにプラグイン環境になると、解像度はそこまで増えない代わりに、能力やスキルなどの選択肢が増えていく。コアデータ・セクションを一読してもらえばわかると思うが、キャラクター作成段階では「カタナ」か「バイオ武器」くらいしかなかった「近接武器」についても様々なものが収録されているし、スキル、ジツ、サイバネなどは何十種類以上もデータとして提示されるようになる。それらを導入する方法は全てルールブックに収められていて、プラグインになるとこの種類が増えるだけだ。

ただし、どれだけデータが追加されようとも、スターター環境、コア・ルールブック環境、プラグイン全部盛り環境でできること、その自由度に差はまったくない。何故か? このゲームで最も重要なのは、ルールやデータそのものではないからだ。プラグイン環境でプレイしているプレイヤーのほうが、コア・ルールブック環境で遊んでいるプレイヤーよりも偉かったり、上位に位置していたり、何か高度でエリートニンジャ的な遊びをしているわけでは全くない。このゲームで最も重要なのは、プレイヤー1人1人の想像力と、ラブとリスペクトの精神、そしてプレイグループの全員が楽しむことだ。そしてこのゲームでは、プレイグループごとのハウスルール(自作ルールや取捨選択されたルールセット)を何よりも尊重している。コア・ルールブック環境でも、想像力とハウスルールがあればそれで十分なんだ。小説がテーマに応じた適切な解像度があるように、ゲームにも適切な解像度がある。君たちのプレイグループでも、楽しみたいゲームの種類に合わせた、適切なルールセットを選択してみて欲しい。

このTRPGで発表されるすべてのデータは、君たちが取捨選択するものであり、想像力の着火剤に過ぎない。もしデータや追加ルールに振り回されて、スターター環境でできていたミニマルだが奥の深いストーリーテリングを楽しめなくなってしまったとしたら……それは強大なニンジャソウルの憑依によって制御を失ってしまったニンジャのようなものだ。落ち着いて、ゼンを取り戻そう。いっぺん追加ルールやプラグインのことはすべて忘れて、スターター環境でゲームをやり直してみてもいいだろう。ニンジャソウルに呑まれることなかれ。手綱を握るのは常に君自身、そして、君のプレイグループだ。

そして無理をせず、のんびりと自分のライフスタイルに合わせて楽しんで欲しい。僕たちのライフワークである小説と同様に、このゲームも、版を重ねながら10年、20年と続いていくようなものにしたいと思っているからだ。いつも僕たちの小説を読み、このゲームをプレイしてくれてありがとう!

- 深い感謝を込めて フィリップ・N・モーゼズ

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?